Проклятие "красной кнопки"

Почему ядерную риторику Кремля все-таки стоит воспринимать серьезно

Из того, что написано в контексте поправок в военную доктрину России и продолжающихся громких заявлений (от Путина и Медведева до Симоньян) про перспективы реального применения ядерного оружия, большинство комментариев сводится к своего рода психологизму: типа посмеют/не посмеют, “выжил ли из ума” или нет, а также иронии вокруг путинских “последний красных линий”, которые уже сравнивают с пресловутыми “последними китайскими предупреждениями”.

Проблема в том, что вопрос психологической (ну или психиатрической, кому как нравится) готовности нажать на “красную кнопку”, увы, уже не является первостепенным. Когда речь идет об эволюции (и смещении нормальности в этом плане) координат принятия решений, все гораздо фундаментальнее, и от этого, на самом деле, страшнее.

Интерпретация российской риторики эскалации как “ядерного шантажа” является ошибкой. Похожей на ошибку тех, кто не верил в 2021 году в перспективы реального полномасштабного вторжения российской армии в Украину, также воспринимая тогдашние сигналы из Москвы в качестве шантажа. Шантаж является типом коммуникации, ориентированным на изменение линии поведения того, кого шантажируют: опасаясь катастрофических последствий, шантажируемые должны пойти на выполнение условий шантажиста, и в этом главная ставка.

Ни в 2021, ни сейчас, вероятность выполнения или даже обсуждения каких-либо выдвигаемых Россией условий изначально настолько низка, что в Москве даже не пытаются создавать видимость их выполнимости, а на Западе даже не пытаются сделать вид, что готовы что-то обсуждать всерьез. Причем здесь тогда шантаж? Речь, скорее, идет о придании видимости легитимности (во многом, кстати, внутриполитической и в отношениях со стратегическими союзниками и нейтральными странами, а не абстрактно-объективной) тем решениям, которые уже приняты: к моменту их выполнения все ритуалы “поиска альтернативных решений” должны быть исчерпаны, чтобы сказать: “нам не оставили другого выбора”.

Механика “однополярности”

Если, в жанре 30-секундной исторической справки, “отмотать” лет на 25 назад, к временам даже задолго до нашумевшей программной мюнхенской речи Путина 2007 года, которую многие считают отправной точкой Второй Холодной войны, и посмотреть содержание особо никому в то время не интересных российско-американских переговоров о сокращении вооружений, то контекст событий, происходящих сейчас, выглядит более отчетливо.

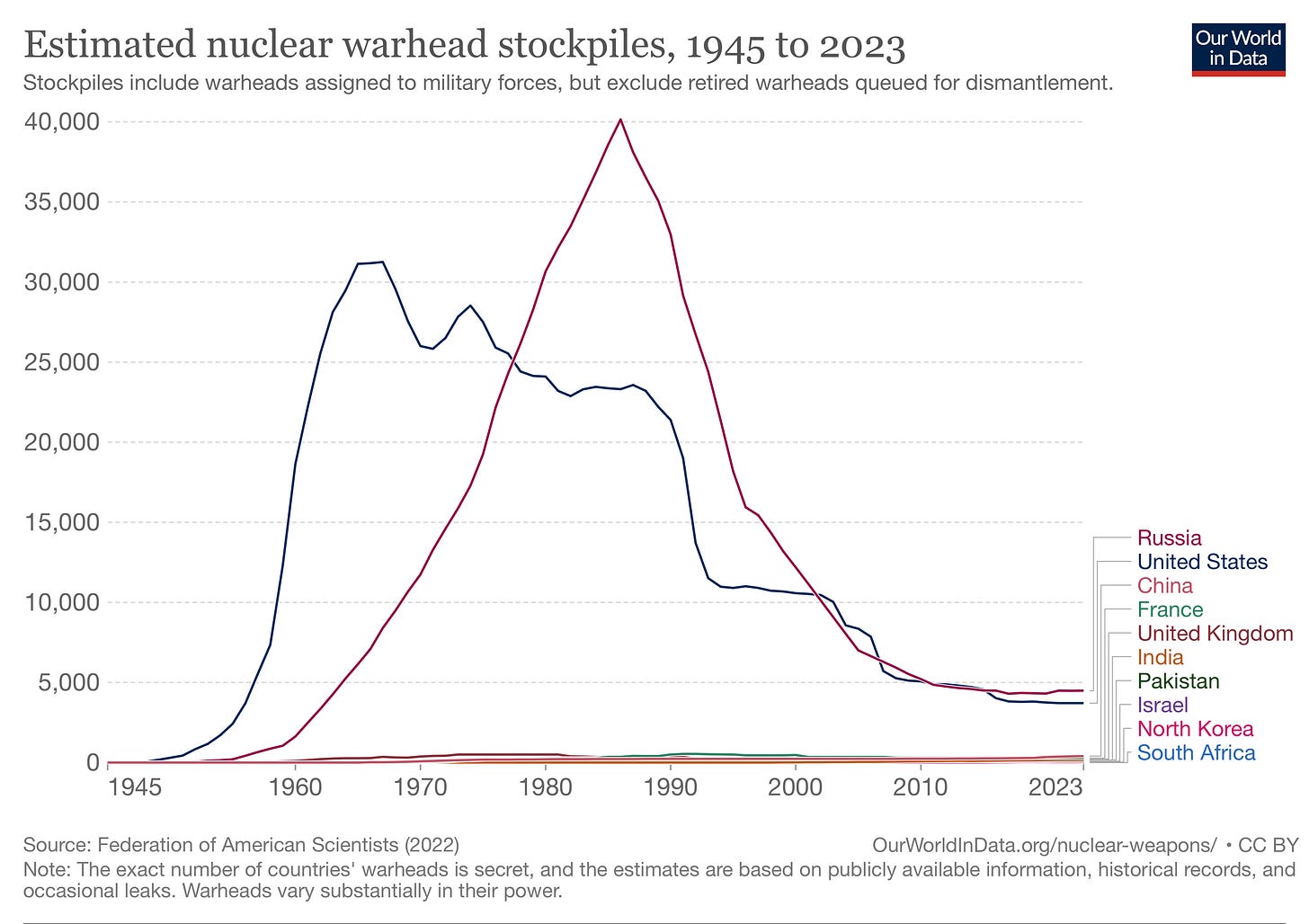

К началу первого срока президента Буша младшего, в ранние “нулевые”, впервые с 1960-х годов, США приблизились к уровню (а по некоторым оценкам - даже вышли на него) “безусловного глобального военно-стратегического преимущества”. Оно означало, как описывали по результатам своего моделирования Кир Либер (Keir A. Lieber) и Дэрил Пресс (Daryl Press), что США способны нанести по любой стране мира (включая Россию и Китай) упреждающий военный удар с применением как ядерного оружия, так и высокоточного неядерного оружия, таким образом, что весь арсенал противника будет сразу уничтожен, и нанесение ответного удара будет невозможным.

Фактически это закрепляло конфигурацию нового миропорядка, сложившегося после победы США в Первой Холодной войне и распада СССР, с неоспоримым лидерством США при отсутствии каких-либо значимых субъектов, способных как-либо конкурировать или бросать вызов Америке и ее союзникам.

Российский военно-промышленный комплекс после распада СССР находился в глубочайшем упадке, вооружения сокращались даже не в силу исполнения каких-то соглашений, но просто из-за хронического недофинансирования со стороны государства-банкрота. Американский военный и разведывательный потенциал, напротив, стремительно укреплялся при помощи дополнительных финансовых влияний и госзаказа ВПК после терактов 11 сентября.

По сути это означало окончательный демонтаж архитектуры миропорядка второй половины ХХ века, построенной на принципе “гарантированного взаимного уничтожения” (MAD, mutual assured destruction), термина, предложенного Джоном фон Нейманом, одним из отцов "теории игр”. Его суть заключалась в том, что поскольку в Третьей мировой войне не может быть победителя, и она может закончиться лишь полным уничтожением всех участников конфликта, ядерные державы будут воздерживаться от эскалации и прямых столкновений. Этот принцип, хотя и не без сбоев, наиболее известным из которых был Карибский кризис 1962 года, проработал полвека, ограничивая столкновения ядерных держав региональными прокси конфликтами, шпионскими спецоперациями и экономическими войнами.

В начале нулевых США в принятии стратегических решений окончательно отказались от парадигмы “MAD”.

Одним из поворотных моментов стал односторонний выход США из договора по противоракетной обороне (ПРО). Подписанный Никсоном и Брежневым в 1972 - он являлся системообразующим для “разрядки”. Поскольку продвинутая система ПРО эффективно защищает территорию одной стороны от ядерного удара другой, принцип “взаимного гарантированного уничтожения” как основной сдерживающий фактор перестает действовать: т.н. “необратимость возмездия” больше не гарантирована.

Неоконсервативная администрация Буша концептуализировала новый миропорядок как одностороннее стратегическое превосходство, обеспечивающее для Соединенных Штатов возможность предотвратить появление любых потенциальных геополитических конкурентов и игроков, способных бросить вызов глобальному лидерству США. Концепции симметричного сдерживания в этой парадигме вообще не было места: именно невозможность ответить на первый («упреждающий») удар США закладывались в основу миропорядка, в котором Штаты выполняли бы функцию единоличного гаранта глобальной стабильности, развития и соблюдения прав человека.

От роли “лидера свободного мира” США перешли к функции “глобального лидера”, понизив голос бывших сверхдержав и, по совместительству, постоянный членов Совета Безопасности ООН до “совещательного”. В новом, “асимметричном” мире бывший оппонент Штатов в Холодной войне рассматривался ими как справедливо и закономерно побежденная сторона, а распад СССР - как своеобразный вариант некоторого “мирного договора”, задающего структуру глобального порядка, как Ялтинские договоренности для Второй мировой или “Версальский мир” после Первой.

“Версальский” торг

То, что впоследствии, после начала украинского кризиса в 2013-2014 году назовут российским “Веймарским” или “Версальским” синдромом, сравнивая сентимент “несправедливой жертвы” в российском обществе, последствия экономического шока и тоску по былому величию СССР с общественными настроениями в Веймарской Германии перед приходом к власти Гитлера, вместе с тем, не был доминирующим нарративом в России 1990-х или начала 2000-х. Напротив, российские элиты действовали исходя из парадигмы “приватизации” и “распродажи” наследия “советского”. Глобальные риски, порождаемые наследием военной сверхдержавы и арсеналами оружия массового поражения, были скорее предметом торга. В обмен на контроль рисков, гарантии нераспространения и сокращение вооружений российские элиты по сути хотели особый статус в контексте новой глобализации, деньги и признание легитимности их капитала.

Отказ от “симметрии” по формуле “гарантированного взаимного уничтожения” был для российских элит 1990-х, тех, кого поколение Марии Певчих впоследствии назовет “предателями”, фактически главным предметом негласного внешнеполитического торга с США и их союзниками, и Москва делала все, чтобы продать “паритет” подороже. Это попадало в резонанс с настроениями российского общества, “глубинного государства” и армии, отказывавшимися признавать новый, постимперский статус России.

Упрощенно, российское общественное мнение, в отличие от устоявшейся картинки в сознании элит Запада, где это считалось аксиомой, никогда не воспринимало коллапс СССР в качестве поражения в Холодной войне. Ни кадры разрушения Берлинской стены в 1989, ни речь Буша старшего в Конгрессе в январе 1992, провозгласившего победу США в Холодной войне - никогда не были для российского сознания чем-то определяющим или символическим.

“The biggest thing that has happened in the world in my life, in our lives, is this: By the grace of God, America won the Cold War.”

President George H.W. Bush, State of the Union address, January 28, 1992.

События рубежа 1980-х и 1990-х воспринимались не как поражение во внешнем противостоянии, но как внутренняя революция. Возможная переориентация на союзнические отношения с США и НАТО и отказ от глобального статуса, который давала парадигма “взаимного гарантированного уничтожения” воспринимался не как продиктованная поражением репарация, но как добровольное решение, в ответ на которое Москва ожидала встречных соразмерных уступок.

Если коротко и очень упрощенно, суть позиции Москвы на переговорах о сокращении вооружений, которая постепенно начала формироваться в последние годы президентства Ельцина и идеологически закрепилась в нулевые, в ответ на неоконсервативную доктрину стратегического превосходства, была такой: дальнейшие договоренности с США в плане сокращения вооружений возможны лишь по формуле «стратегического баланса».

Она означала две вещи:

Первая: все стратегические вооружения, и ядерные, и обычные, оцениваются в совокупности (вместе, а не по отдельности), по общей потенциальной разрушительной силе, которая может быть нанесена в ходе применения вооружений одной стороной - другой стороне.

Вторая: учитываются не только собственные вооружения договаривающихся сторон (России как правопреемницы СССР и США), но и весь арсенал их союзников, военных блоков. Этот момент был принципиален для Кремля в ситуации расширения НАТО: да принимайте хоть весь мир (за исключением стран бывшего СССР, поскольку это создает ситуацию фундаментальной уязвимости оборонной инфраструктуры - систем ПВО, ПРО и т.д., которые достались России в наследство от СССР и не рассчитана на возможные удары с территории бывших союзных республик), но совокупный арсенал НАТО, который может гипотетически быть использован против стран ОДКБ, должен быть равен совокупному потенциалу стран ОДКБ.

Недостижимый паритет

Для Штатов эта формула была, разумеется, неприемлема.

Во-первых, начиная с конца 70-х, стратегия США была в технологическом развитии и наращивании обычных (неядерных) вооружений, как стратегических, так и тактических. Опять же, если очень упрощенно: идея была в том, чтобы сохраняя минимальный боеспособный арсенал ядерных боеголовок, необходимый для уровня т.н. "взаимного гарантированного уничтожения", не тратить больше ресурсы на ядерное оружие, но вместо этого развивать "умные" обычные вооружения, основанные на передовых технологических разработках: компьютеры и микроэлектроника, спутниковая связь и т.д.

СССР, напротив, продолжал наращивать ядерный арсенал вплоть до самого пика Перестройки. По большому счету, у Москвы не было другого выхода. Ракетостроение и ядерные технологии были (и остаются до сих пор) теми немногими отраслями, где у России - если и не однозначное технологическое лидерство, то уж во всяком случае - технологический паритет с другими ведущими развитыми странами. Где у России был (и остается) контроль на цепочками поставок (от необходимых металлов и материалов до испытательных полигонов) и производственно-технологические экосистемы.

Со всем, что касалось "умных технологий” и технологических платформ для большинства обычных вооружений, в позднем СССР был если не полный коллапс, то безнадежное фундаментальное отставание и зависимость от импорта, который ограничивался жесткими санкциями. От микросхем и компьютеров до транспортных средств и систем связи - у СССР просто не было шансов на “догнать и перегнать”. Война в Афганистане это катастрофическое отставание продемонстрировала наглядно.

Во-вторых, Штаты были категорически несогласны с сохранением “двустороннего” подхода к паритету. Логика американцев была простой: НАТО - фактически глобальный альянс, который обеспечивает безопасность своих стран-участниц по всему Северному полушарию, не только и не столько от России и ее немногочисленных союзников, но от всех глобальных угроз и альтернативных центров военной силы, будь то Иран, Северная Корея (и стоящий за ней Китай) или кто-то еще.

Многие, возможно, помнят, пропагандистскую карту, изображающую базы НАТО, “окружающие” Россию со всех сторон, которая призвана высмеять тезис, что мол, дескать, НАТО - оборонительный альянс, не направленный против России. Примерно такие же карты “окружений” есть по всем странам, которые так или иначе рассматриваются США и союзниками в качестве потенциального источника рисков: Иран, Китай, Северная Корея.

Предложенный Россией подход к “локализации” паритета: речь идет только о вооружениях, которые могут быть использованы против друг друга - с точки зрения НАТО был абсолютно нереалистичным. Могут ли военные базы в регионе Средиземного моря и на Ближнем Востоке с их арсеналом вооружений потенциально использоваться против России? Технологически этому ничего не мешает. Но если их сокращать, как быть с Ираном, угрожающим важнейшим союзникам США в регионе: и Израилю, и Саудовской Аравии, и, потенциально Европе? То же самое - в отношении Дальнего Востока. Эти вооружения могут быть гипотетически использованы в войне с Россией, но если их сокращать, то как быть с гарантиями безопасности Японии, Южной Кореи и т.д.? Как быть с Тайванем, который критически важен для мировых цепочек поставок микрочипов?

Монополия как условие выживания

Но, самое главное, в логике американских десижн-мейкеров был третий, негласный и, возможно даже, не вполне артикулированный или отрефлексированный элемент.

В самой идее “многополярности” и возможности какого-либо альтернативного глобального военно-политического полюса заложено неразрешимое противоречие. Сформулировал его тот же Джон фон Нейман, упомянутый выше: со второй половины ХХ века человечество перешло тот рубеж, когда (недостаточный) уровень развития технологий ограничивал масштаб последствий тех или иных человеческих действий и решений. Если раньше при всем желании никто не мог бы уничтожить весь мир (для этого просто не было бы арсенала средств), сейчас, а особенно в будущем, для этого больше нет технологических препятствий.

С одной стороны, любая продвинутая технология (будь то энергия атома, химические технологии, воздействие на климат и экосистемы) может быть превращена в оружие, способное уничтожить все человечество. С другой, военно-политические акторы (автономные игроки или центры силы) всегда стремятся к расширению арсенала угроз потенциального уничтожения для достижения своих политических целей. Мир, где потенциально любые технологии могут быть вепонизированы (превращены в оружие) с потенциальным риском уничтожения всего человечества, не может быть безопасным, если в нем есть какие-либо альтернативные центры силы с соразмерным арсеналом ресурсов.

И у этой проблемы, чисто логически, потенциально только два решения: либо ограничить распространение технологий (что в долгосрочном режиме просто невозможно с практической точки зрения), либо устранить возможность вепонизации - т.е. использования технологий как инструмента угроз для политических целей. Второе, по фон Нейману, возможно либо через договоры (но, как показывает история, все договоры рано или поздно расторгаются, или нарушаются), либо через ограничение политической субъектности и ресурсного потенциала альтернативных центров силы. Т.е. как раз то, что почти 20 лет вызывает постоянный гнев Путина: США (и “коллективный запад”) пытаются “сдерживать”, ослаблять и ограничивать доступ к ресурсам всем “нелояльным”, всем, кто проявляет собственную субъектность.

Развязка Холодной войны и распад СССР стали в этой логике важнейшим шагом к тому, что Френсис Фукуяма воспел в качестве “конца истории”: упразднению глобальных альтернативных центров силы и их политической субъектности. И Москва, и Пекин на рубеже веков были вполне себе, хоть и с оговорами (взять хотя бы ту же “фронду” Москвы по поводу отторжения Косово и бомбардировок Сербии) системными элементами “Вашингтонского консенсуса” и нового глобального миропорядка. Даже протесты России по поводу вторжения США в Ирак в 2003 году ограничились дипломатическими демаршами, сравнимыми с позицией Франции, а президент Путин и вовсе пытался использовать намеки на возможную поддержку Россией официального casus belli - угрозы разработки Ираком оружия массового поражения и подготовки терактов на территории США - для выстраивания отношений с администрацией Буша, впрочем безуспешно.

В этом контексте ядерное разоружение рассматривалось Штатами не как какой-то элемент военно-стратегического торга между равными глобальными игроками, где концепты симметрии или паритета как-то осмыслены, но как логическое продолжение демонтажа альтернативных глобальных центров силы. Какой паритет? У вас ресурсы-то на паритет есть? Давайте мы вам лучше еще денег дадим на утилизацию боеголовок и будем у вас закупать обедненный уран, полученный из них, для наших АЭС.

Монополия США и “коллективного Запада” на глобальное превосходство была “рамочным каркасом” проекта глобализации 90-х и нулевых, удвоившим глобальный ВВП за 20 лет.

Большой разворот

Грустная ирония ситуации заключалась в том, что изначально, как, разумеется, в 90-е, так и вплоть до середины нулевых, подавляющее большинство российской элиты до определенной степени к такому сценарию были готовы, рассматривая его как в принципе, хоть и не самый приятный, но неизбежный. Стратегия Москвы до, в принципе, 2003-2004 где-то годов, была ориентирована на встраивание в тот самый пресловутый “однополярный” мир, с которым сейчас так активно сражается Кремль, в логике упомянутого выше “Версальского” торга.

Будущие борцы с «гегемонией англосаксов» тогда активно скупали недвижимость в Лондоне, выстраивали сети офшорных трастов на островах бывшей Британской империи, отправляли детей учиться в самые дорогие учебные заведения Англии и США и заключали договоры между российскими компаниями, исключительной судебной юрисдикцией по которым признавались суды Англии и Уэльса. Великодержавные настроения “глубинного государства”, военного эстеблишмента и настроения, опять же, были, скорее, фактором торга: если вы не договариваетесь с нами, на наших условиях, нас, цивилизованных и говорящих с вами на общем “буржуинском” языке, сметет бессмысленный и беспощадный бунт русского национализма, и вам придется договариваться о разоружении с фанатиками.

Разворот в сторону защиты суверенитета и “многополярности”, а также курсу на возрождения военной мощи России, произошел, как ни странно не в связи с вторжением в Ирак или даже избранием «про-американского» Ющенко в результате первого Майдана и «третьего тура» в Украине в 2004 году. Это было, разумеется, “звеньями цепи” в формировании отношения российской элиты к фактору американской “однополярности”, но глубинные причины были шире.

Отчасти это было связано с завышенными и неадекватными ожиданиями новой российской элиты: сформировавшаяся в ходе событий «бурных 90-х», она плохо осознавала дефицит собственной легитимности и репутации. «Ганстерский» стиль решения проблем (покупка лояльности или силовое принуждение) экспортировался бизнесом и эскалировался на уровень государственных институтов. Это встречало вполне предсказуемое сопротивление.

С другой стороны, это также было проявлением ограниченной компетентности и близорукости как политического класса, так и бюрократии американского “глубинного государства” времен администрации Буша. Получив в результате окончания Холодной войны фактически функции “мирового правительства”, Соединенные Штаты оказались к этой роли категорически не готовы. Политический истеблишмент был в ситуации очевидного конфликта интересов: мы обеспечиваем глобальное развитие и общую справедливость, но, даже просто в силу действующих законов, защищаем прежде всего свои национальные интересы и интересы наших традиционных союзников.

Претендуя на функцию глобального лидера, США продолжали действовать в логике “лидера свободного мира”, не предлагая никакого внятного проекта апгрейда глобализационного проекта для элит стран вне ОЭСР.

Эксперты, бюрократы и политики, воспитанные на базовых схемах холодной войны не прекращали воспринимать все, что исходит из России в качестве потенциальной угрозы и инстинктивно возвращались к формату пресловутого “сдерживания” как к единственному доступному инструменту управления рисками.

В итоге, российская элита воспринимала данные процессы практически поголовно как однозначную дискриминацию. Распространенным убеждением стало, что в этом новом глобальном мире русская элита - элита “второго сорта”, а ослабление военно-политического влияния напрямую приводит к крупным финансовым потерям. Если у элит других восточноевропейских стран, как считали в Москве, есть шанс, пройдя чистилище кандидатства своих стран в ЕС и НАТО, получить хоть хоть и формально, но хоть как-то статус формально равноправных «младших братьев», то для России в этом плане шансов практически не было. Всерьез обсуждать членство России в ЕС или НАТО всерьез никто не был готов даже как отдаленную перспективу.

Важнейшими факторами стали глобализация системы финансового контроля (наделения подразделения Казначейства США, OFAC, после 11 сентября функциями внесудебных санкций по отношению к “подозрительным” персонам и компаниям, прецеденты по принятию американскими судами решений в отношении споров и активов за пределами Америки) с одной стороны и довольно агрессивное использование США политического влияния на страны-новички (и кандидаты в) НАТО и ЕС для лоббирования интересов американских компаний - с другой. К середине нулевых дипломатическая, разведывательная и военно-политическая машина США уже системно и последовательно работала на довольно агрессивное “сдерживание” российских проектов в Европе, отрыто продвигая интересы американских корпораций-конкурентов. Это касалось как газопроводов и проектов строительства АЭС, так и широкого спектра отраслей.

Теплеющая война

Именно тогда, в середине нулевых, на фоне “пузыря БРИКС” и роста нефтегазовых доходов, российское руководство приняло решение о фактическом возвращении к режиму гонки вооружений, идеям «многополярности» и «паритета».

С полки были сняты законсервированные военно-технологические проекты с потенциалом создания реальных угроз безопасности США. По понятным причинам это были проекты в области ракетных технологий и ядерного оружия. Именно тогда, примерно в 2005, ЦРУ подготовило свою известную в узких кругах записку о планах российского руководства по “возрождению СССР” и использованию Россией энергопоставок в Европу в качестве геополитического инструмента, угрожающего интересам США. Не смотря на попытки “перезагрузок”, возвращение к противостоянию формата самых острых периодов Холодной войны стало фактически вопросом времени.

Выхолощенный до слабого компромисса договор СНВ-III, затем сирийский кризис (который в Москве однозначно связывали с продавливанием проекта газопровода в Европу, который обрушил бы европейские цены на газ и лишил бы Газпром половины экспортной выручки; газопровод вроде как должен был пройти через Сирию, но Башар Асад отказался, и его решили свергнуть) и попытки “евроинтеграции” Украины еще при Януковиче - перевело противостояние в режим фактически открытого конфликта. Слова «партнеры» в отношении США и НАТО в устах Путина приобрели устойчиво ироничный оттенок. Похожим образом сталинская элита во второй половине 40-х употребляла слово «союзники».

Украинский кризис, в особенности после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, фактически перечеркнул не только архитектуру международных договоренностей, как гласных, так и негласных, сложившихся после окончания Холодной войны, но и поставил под сомнение “красные линии” и табу, сформировавшиеся во время архитектуры MAD (взаимного гарантированного уничтожения). Фактически, мы вернулись в ситуацию самого начала и, пожалуй, самой опасной фазы Холодной войны второй половины 1940-х - начала 1950-х годов, ситуации конкуренции реальных асимметричных угроз.

Логика Хиросимы

И эта параллель с событиями 80-летней давности, увы, гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Тогда, летом 1945, после успешных секретных испытаний ядерной бомбы, перед администрацией президента Трумэна и американским военным командованием был выбор: проведение отрытых показательных испытаний, демонстрирующих мощь нового оружия, или же реально применение бомбы против единственного остающегося военного противника США - Японии.

Главной (и официально декларируемой) логикой принятия решения в пользу бомбардировок Хиросимы и Нагасаки была, разумеется, необходимость понуждения Японии к капитуляции без проведения наземной операции, которая привела бы к многочисленным жертвам не только среди населения Японии, но и в самой армии США, предотвращение чего было приоритетом для Трумэна с точки зрения внутриполитических соображений. Также, Штатам было крайне важно недопустить значительного участия СССР в наземных боевых действиях против Японии и занятия соединениями Советской Армии основных территорий Японии, прежде всего на Хоккайдо.

Но в срочности (тайминге) этих бомбардировок был стратегический смысл далеко за пределами японских островов или даже Азии. После капитуляции нацистской Германии соотношение сил в Европе между союзными войсками было крайне уязвимым для США и Британии: по всем типам войсковых соединений, от пехоты до тактической авиации у СССР было превосходство от 1,5:1 до 3:1, исключением лишь стратегической авиации. Анализ, проведенный британским военным командованием в рамках оценки плана операции “Немыслимое” (Operation Unthinkable) в мае 1945 показывал, что в случае прямого столкновения с Советской армией в Европе у союзников нет шансов даже в случае внезапного упреждающего удара. Трумэн, как и Черчиль, опасались, что Сталин будет использовать это преимущество для ползучей экспансии в Европе с использованием прокоммунистических сил в нарушение ялтинских договоренностей, зная, что США и Британия будут избегать прямых столкновений с бывшим союзником.

США было крайне важно продемонстрировать Сталину, что в случае эскалации, у Америки будет не только гипотетический арсенал, но и политическая воля применить ядерное оружие на поле боя, против СССР. После Потсдамской конференции в июле 1945, усилившей очевидные разногласия между союзниками, параллельно с решением о ядерных бомбардировках Японии, в США начинается разработка плана “Тоталити” (Plan Totality), де факто - кампании дезинформации о секретных планах ядерного удара по 20 крупнейшим городам СССР в случае открытой войны между державами.

Не смотря на то, что у Америки на самом деле не было достаточных мощностей для создания ядерного арсенала для подобного масштабного удара, демонстрация реального применения оружия в Японии и превосходство США в сегменте стратегической авиации (как носителя для потенциального удара вглубь СССР) придавало целенаправленным утечкам о плане Тоталити правдоподобие, сдерживающее амбиции Москвы. Сферы влияния в Европе и Азии были в большинстве своем законсервированы вплоть до 1949 года, когда СССР проведет первое испытание собственного ядерного оружия. Лишь получив собственную “бомбу”, Сталин даст Ким Ир Сену разрешение на операцию по вторжению в Южную Корею, что, в свою очередь, приведет к многократному увеличению оборонных расходов США и экспансии НАТО в Европе, которому СССР, а затем Россия будут пытаться противостоять.

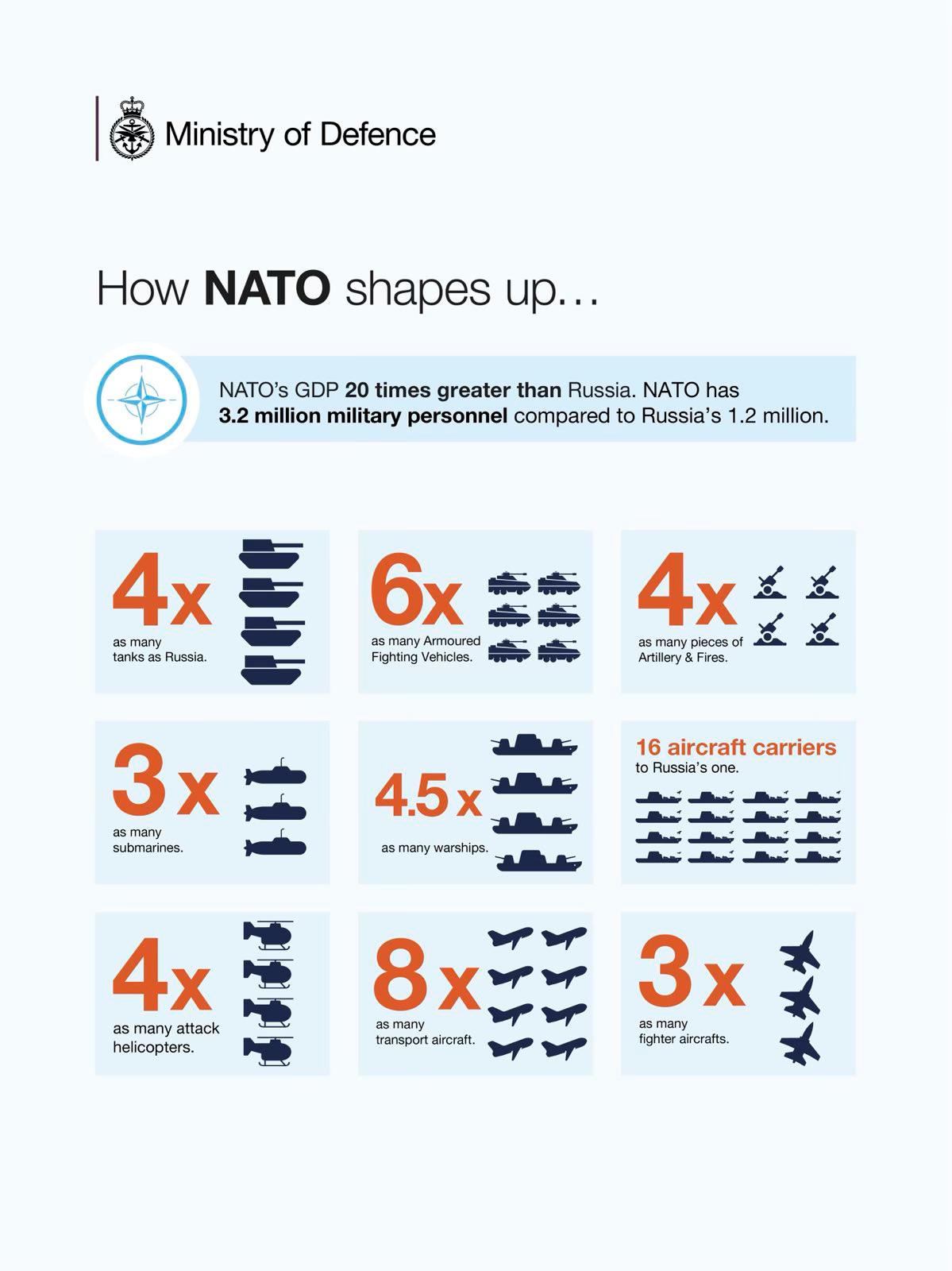

Сейчас ситуация дисбаланса является по сути зеркальной ситуации 1945 года: преимущество США и НАТО в обычных вооружениях является многократным не только в количественном (см. диаграмму выше), но и в качественном отношении (системы связи, обработки информации, использование искусственного интеллекта и больших данных в принятии военных решений).

Для того, чтобы ядерный арсенал воспринимался в качестве реального аргумента в пользу начала обсуждения каких-либо условий или реальных переговоров, как и в случае с Хиросимой, необходима демонстрация не только его наличия или боеспособности, но и политической воли в плане реального его применения. Ставка Москвы на разделение “тактического” и “стратегического” уровней для управления степенью эскалации (разовое точечное применение “тактического” оружия еще не приведет к апокалипсису, но переход на стратегический уровень - может вполне) в этом контексте вполне предсказуема.

Ситуационные факторы

От этого шага по сути всего два фактора сдерживания: угроза асимметричного ответа силами обычных вооружений на территории России и давление со стороны Китая, опасающегося неконтролируемой эскалации. Но оба фактора могут быть применимы лишь с оговорками.

С одной стороны, новая редакция доктрины Москвы открыто повышает ставки эскалации в случае ударов по ее территории силами обычных стратегических вооружений, квалифицируя это как основание для автоматического использования стратегического ядерного арсенала со всеми вытекающими последствиями.

С другой стороны, в случае проведения операции Китая на Тайване (которая становится все более и более вероятной в контексте потенциальной вепонизации искусственного сверхинтеллекта (ASI: artificial super intelligence), появление которого прогнозируется в ближайшие годы и для разработки которого необходимы тайваньские чипы) отвлечение внимания и ресурсов США и союзников на европейский театр - на самом деле в интересах Китая, поскольку открытое противостояние одновременно с Китаем и Россией для НАТО будет крайне затруднено даже в плане достаточности боеприпасов для обычных вооружений. Более того, синхронизация (возможно, вполне скоординированная по линии Ирана и Хамас) с обострением кризиса на Ближнем Востоке создает для обычных вооружений третью зону “спроса”.

Отсутствие какой-то внятной и реализуемой стратегии выхода (exit strategy) у всех без исключения игроков (есть лишь практически нереализуемые “планы победы” и заведомо неприемлемые для других стейкхолдеров требования) делает ставку на эскалацию - фактически единственным вариантом.

В этом смысле, вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на горизонте ближайших года-полутора крайне высока, и сценарии дальнейшего развития событий правильнее анализировать не с точки зрения “если”, а с точки зрения “когда”, и прорабатывать все доступные механизмы деэскалации.